18 et 19 Septembre 1948 – Cauterets

On nous a annoncé qu’un Pèlerinage Militaire National devait avoir lieu à Lourdes : le campeur déguisé en soldat en a profité pour demander 48 heures de permission pour y participer. Et dans le car, qui emmène les pèlerins vers Tours où nous prendrons le train, je mets au point les derniers détails de ma vadrouille pyrénéenne avec un gars qui est justement de par là.

Quelle chance merveilleuse m’est offerte de visiter un coin de France inconnu de moi. C’est peu 48 heures mais c’est si inattendu que c’est magnifique.

Après un voyage de nuit assez pénible (onze heures dans le couloir d’un train bondé) nous débarquons au matin dans la ville miraculeuse. Je m’échappe aux formalités à remplir et bien que je ne sois pas un pèlerin au sens habituel du mot.

Dieu m’est favorable puisqu’un train part dans quelques minutes pour Cauterets qui est ma base de départ. Itinéraire : route du Pont d’Espagne et la montée au lac de Gaube auprès duquel je compte camper ce soir.

Dans le train je pense que si bien des choses me séparent des autres pèlerins, j’ai pourtant la conviction d’effectuer, moi aussi, une action quasi religieuse. Je vais connaitre la Montagne en campeur alors que jusqu’ici je ne la connaissais qu’en touriste pressé et motorisé. Je vais admirer des merveilles de la Nature (un autre mot pour Dieu) et leur rendre grâce. Où le faire mieux qu’en montagne, le plus loin possible de ce qui rappelle l’Homme ? Pourquoi s’entasser dans des églises ? Et pourquoi tout le monde selon les mêmes rites ? Si Dieu existe, lui tout-puissant et tout-comprenant, pourquoi n’attacherait-il d’attention qu’aux prières faites suivant une loi choisie (pourquoi ? comment ?) par l’Homme ? Ne comprend-il que le latin ? La vraie manière d’honorer un créateur n’est-elle pas d’honorer ses créations ?

Je suis follement heureux des moments de liberté que je vais vivre d’autant plus que le ciel est idéalement pur et que le chaud soleil de cette fin d’année surprend après les pluies des jours précédents.

A Cauterets, je fais quelques provisions et achète des cartes postales représentant les coins que j’espère visiter. Mentalement, j’écris déjà à mes amis : voilà où je campe ! C’est vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué mais je suis si plein d’enthousiasme !

Le ciel est si beau sur les montagnes qui de toutes parts entourent cette petite station thermale que je me dépêche de faire le plein d’eau qui sera mon dernier contact avec la ville pendant 48 heures.

Joie ! Joie pure et sans restriction qui m’emplit à la veille de chaque randonnée. Joie toujours nouvelle et toujours semblable, faite de mille espérances basées sur mille souvenirs. Refaire les gestes rituels du randonneur, du campeur dans des sites toujours nouveaux. La France est si magnifiquement variée et inépuisable. Je voudrais plusieurs vies pour voir et revoir tous ses trésors.

Aujourd’hui la montagne m’accueille. Et comme j’ai vivement troqué ma tenue militaire contre le cher accoutrement habituel. Un peu comme un prêtre enfile son surplis pour officier, j’ai retrouvé mon short et ma chemise usagée pour pénétrer dans la nature.

Et quelle nature ! La route goudronnée, déjà belle, est doublée par un sentier (l’ancienne route) qui longe la gave de très près et ne me cache presqu’aucune de ses merveilles. Ce ne sont que cascades, rapides, jaillissements et rebondissements de cette eau si idéalement nuancée. Ceci parmi une verdure à laquelle l’été finissant donne ses couleurs chaudes et harmonieuses.

Le gave bondit dans une vallée très encaissée entre des versants presque tous boisés mais où parfois un éboulis de pierraille met une note de sauvagerie qui tranche sur l’harmonie plus sereine des arbres.

Je m’arrête et déjeune auprès d’une cascade qui, ailleurs qu’ici où elles sont légions, aurait déjà été cataloguée, numérotée dans un guide qui lui aurait consacré des pages de descriptions enthousiastes.

Bientôt l’odeur de la grillade que je fricotte me rappelle à la réalité dont toute cette féérie m’avait écarté.

Après un copieux repas, je reprends l’ascension non sans fatigue car la côte est raide, je n’ai dormi que quelques heures cette nuit avachi dans un coin de couloir et, de plus, mon sac est alourdi par ma tenue roulée en boule qui le gonfle anormalement alors qu’ici le sac minimum serait de rigueur.

Mais peu importe le poids inutile quand on a la chance d’aller parmi de telles beautés.

En chemin je grappille quelques framboises sauvages d’arrière-saison miraculeusement épargnées sur cette route pourtant fréquentée. Surtout pas des motorisés il est vrai et très souvent j’entends le ronflement d’un autocar qui va déverser sa cargaison de mathieux au Pont d’Espagne point classique d’admiration. Comme si le sentier que je suis au long du Gave était négligeable !

J’arrive à ce fameux Pont d’Espagne vers 16 heures : j’ai gravi en trois heures environ les 572m et les huits kilomètres qui le séparent de Cauterets. Ma fatigue et les beautés du paysage expliquent cette moyenne.

Après un coup d’œil et quelques photos au Pont, aussi mathieusé que je le craignais, je prends le sentier qui grimpe au lac du Gaube.

Quelle pente ! Un kilomètre pour s’élever de 300 mètres… Mes jambes d’homme de la plaine en prennent un coup et je dois m’arrêter à plusieurs reprises pour souffler un peu. Maintenant les feuillages caduques ont disparu et je progresse à travers des conifères où le soleil qui commence à décliner allume des reflets dorés.

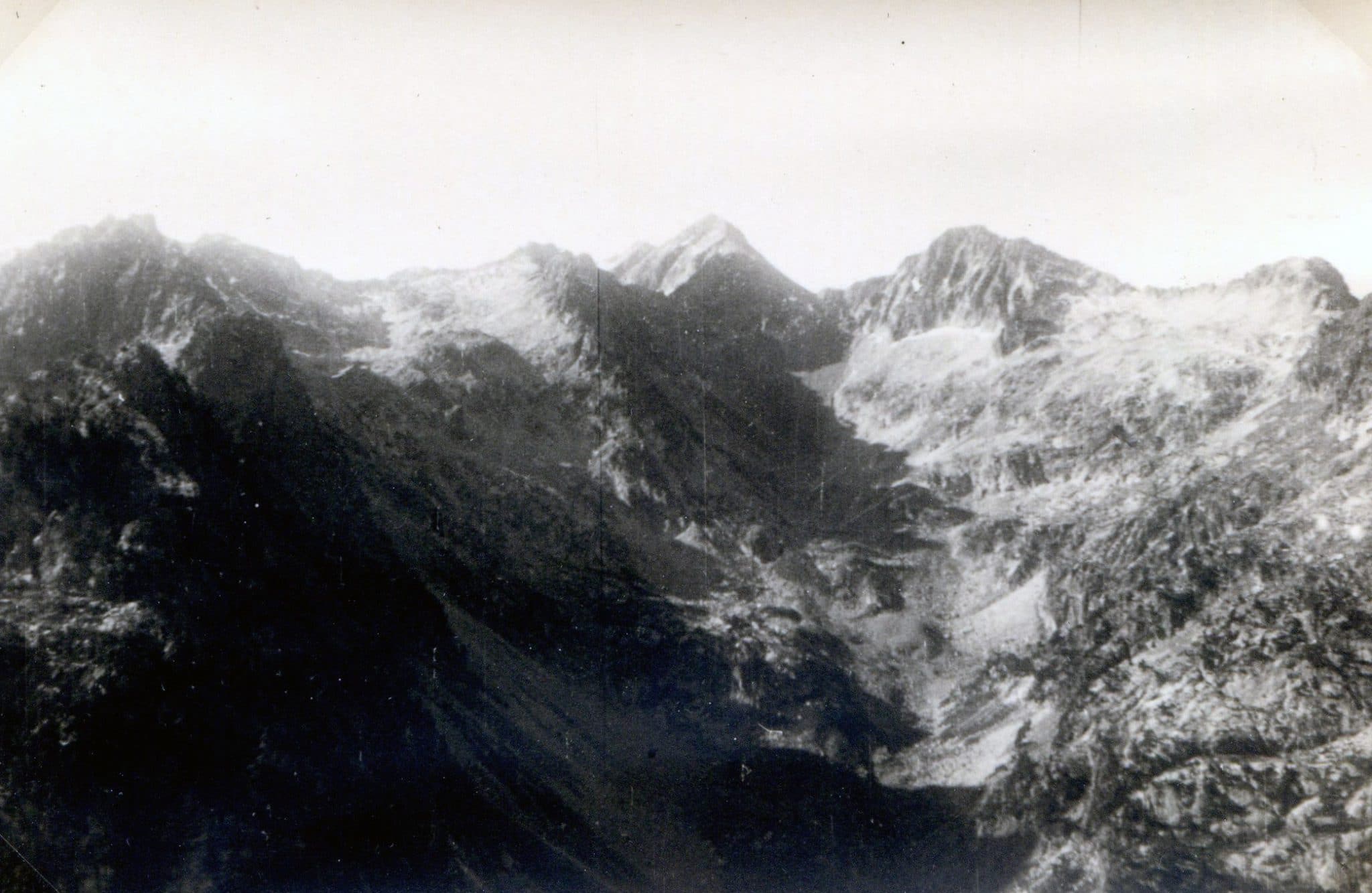

Je fais une halte au sommet de la côte et quelques victuailles sont les bienvenues. Je mange heureux de contempler de plus près ces sommets qui maintenant se montrent dénudés et fiers dans le soleil couchant. Le lac de Gaube ne dois plus être bien loin, en route ! Un kilomètre de montagnes russes sans grande fatigue m’y conduit : dans une vaste dépression je le devine, puis l’aperçois d’un bleu-vert laiteux enserré de sommet de plus de 2 000m boisés et verdoyants ou peureux et désolés suivant l’altitude. Au fond, le glacier du Vignemal parait narguer le soleil de sa neige qui ne fond jamais. Je camperai ce soir en vue des neiges éternelles : comment dépeindre mon émotion…

Je m’assois au bord du lac les jambes et les reins bien las mais le cœur bondissant de joie.

Des cascades bruissent un peu partout alimentant de leurs eaux glaciales cette merveille des Pyrénées. Des poissons (truites ?) se révèlent par leurs gobages discrets. L’ombre de la nuit monte de plus en plus sur les flancs des montagnes dont bientôt seuls les sommets sont éclairés d’or rouge. Sur le Vignemal la neige est rose, mauve, violette, bleue.

Les premières étoiles paraissent quand je cherche un emplacement pour mon itisa qui, ce soir aura l’honneur d’être montée à 1789 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Une auberge dépare un peu le paysage par sa nouveauté : elle est à peine terminée, mais vue de l’autre côté du lac elle ne jurera pas trop je pense.

« Attention aux éboulis de pierres » me conseille aimablement l’aubergiste, méfiez-vous des zones de chutes.

Je contourne le lac par la rive ouest et arrive dans un delta formé des alluvions du principal ruisseau que si jette ici. Mille bras bruissent sans arrêt.

Je trouve un emplacement (comme j’en espérais dans mes rêves les plus audacieux) parmi les pins, face au lac, entouré par ces grandioses montagnes.

Ce soir-là après le diner je veillerai longuement ivre de joie à un tel point que j’en arriverai à considérer comme harmonieux les sons que je tire de mon harmonica. Que d’imagination…

Les nuits sont pleines de brume en cette saison, m’avait-on dit, pourtant ce matin au tout petit jour pas le moindre brin de brouillard : j’ai toutes les chances, le ciel est aussi pur qu’hier.

Après un copieux déjeuner et un débarbouillage dans l’eau glaciaire (brrr !) je plie ma tente, fais mon sac et me dirige vers l’auberge où je compte le laisser pour être plus léger et faire une grimpette sur un de ces sommets. Sur le sentier longeant le lac en corniche je rencontre un troupeau de bovins. Ce sont des vaches et comme je veux en écarter une de la main, un coup de corne me fait comprendre qu’elles ne prisent pas la familiarité. Elles sont non seulement agressives comme des taureaux ces vaches, mais elles sont d’une virilité déplacée, car outre cette voie de faits sur ma personne, elles se livrent, entre elles, à des voies de faits d’un autre genre. Où la pédérastie va-t-elle se nicher !

Délesté à l’auberge du poids inutile, j’entame l’escalade d’un des sommets avoisinants avec une musette contenant le strict nécessaire : chocolat, un peu de pain, un bidon d’eau et le Derlux qui depuis hier mitraille des merveilles. Mais je ne me fais que peu d’illusion à ce sujet : je sais que depuis quelques temps il est terriblement fantaisiste quant aux résultats.

Maintenant la lumière redescend vers le lac qu’elle parait avoir du regret d’avoir quitté hier et durant mon ascension je rejoins brusquement le soleil pendant que l’ombre s’enfuit vers le bas.

Au bout d’un quat d’heure de montée je m’estime à mi-chemin mais une demie heure plus tard le sommet parait aussi éloigné.

Remarquant quelques plantes inconnues de moi, ma fierté va croissante : je suis à la limite de la montagne à vaches. Bientôt c’est la pierraille puis finalement des roches où s’accrochent de maigres lichens. Enfin, j’atteins le col, premier objectif d’où je découvre une vue grandiose sur une autre vallée. D’ici le lac est tout petit et l’auberge minuscule. Après un moment d’admiration devant les merveilles découvertes je continue vers un sommet proche : deuxième objectif.

Je varappe sans trop de vertige parmi des blocs énormes côtoyant parfois des abimes qui font que la sueur qui humecte ma chemise n’est pas due qu’à l’effort… Malgré ces défaillances discrètes, je suis infiniment moins gêné par le vertige que je le craignais. Qui sais si avec de l’entrainement je n’arriverai pas à faire sinon un acrobate de montagne du moins un ascensionniste honorable ?

J’arrive finalement au dernier point atteignable par moi, le reste étant vraiment trop difficultueux.

Assis sur un énorme rocher où je rêve je ne sais combien de temps je comprends que la montagne m’a conquis.

Certes, je jure de revenir, de retrouver ces sentiments si purs qui donnent une joie, un bonheur si grand et si différent de tout le reste qui parait mesquin et ridicule en comparaison. Je comprends que les primitifs diviniseraient la Montagne et je ne suis pas loin d’agir comme eux.

Puis je commence, hélas, la descente. Un touriste est monté, un « mordu » redescend.

Au cours du retour vers l’auberge, je manque de marcher sur une montre-bracelet perdue mais encore en très bon état de marche. Heureux présage pour mon initiation à la Montagne.

Les Dieux des Cimes m’ont fait un signe favorable…

A l’auberge où je reprends mon sac, je me paye un litre de délicieux Gaillac dont le reste remplira une gourde. Puis c’est le chemin du retour.

Près d’un pont rustique je rencontre un chasseur porteur d’un sac à dos émerge la tête d’un isard : explication des coups de fusil entendus.

A peu de choses près, même route qu’à l’aller. Je déjeune au bord du Gave toujours aussi tumultueux et magnifique.

Mon état physique est peu brillant depuis une heure : j’ai les jambes en coton et mes oreilles bourdonnent. Mais le moral est formidable : je suis littéralement envouté par la Montagne. Et je fais le serment d’y revenir. Quand ? Mystère… Mais l’avenir qui est né entre nous n’est pas près de s’éteindre. Et comme me le disais mon ami Jean, montagnard de fraîche date, lui aussi : « quand on a vu ça, on imagine mal le camping ailleurs ! ».

A l’approche de Cauterets je me remets en militaire à la faveur d’un coin discret.

Une heure d’attente à la gare me permet d’envoyer mes premières impressions. Cartes postales. Le trajet dans le tacot qui me mène à Pierrefitte-Nestalas (où je prendrais un « vrai » train pour Cauterets) est encore très joli.

Des mathieux remplissent le compartiment ; presque tous sont amorphes. L’un d’eux (oui j’aurais du plaisir à le tuer proprement) me sort de mon mutisme qu’au passage devant une usine pour donner à sa compagne quelques renseignements industriels. Puis re-torpeur jusqu’à ce que la même scène se renouvelle un peu plus loin : le malheureux ne vibre que devant des cheminées crachant de la fumée ou devant la grisaille du béton des usines !

J’arrive à Lourdes où je retrouve les pèlerins. Qui de nous, eux ou moi, comprend-il Dieu sous sa vrai forme ?