avril 1950

Après un peu de route, un raccourci s’offre vers le Bourguet et je descends dans un décor charmant de buis et de rocailles où les lézards courent partout. Après une passerelle rustique sur la Tinée, voici la goudronnée où mon car roulait il y a deux jours : je descends vers Saint-Sauveur d’où je compte joindre la vallée du Cians par le col de la Couillole.

Cette belle nationale suit le torrent qui bondit dans un site légèrement boisé où les coins de camps sollicitent partout le randonneur. Mais il est encore trop tôt.

Quelques kilomètres avant Isola un compagnon de route s’adjoint à moi : un gars du pays qui ne peut sortir dix mots sans y mettre « Ah ! Diable ! ». Il me quitte en arrivant à Isola à l’église rose bonbon où un gendarme un peu soupçonneux me demande d’où je viens. Son enquête n’ira d’ailleurs pas plus loin.

A moins de dix mètres de la R.N. un coin cependant très sympathique s’offre à moi et pendant que j’y monte l’itisa un gamin du pays vient se planter là en cherchant à lier conversation. Après m’être renseigné il est évident qu’il ne peut m’être utile à me procurer du lait. Aussi devant mon mutisme il finit par battre en retraite. Quelques passants me taillent une bavette au passage. C’est à peine si j’écoute ce qu’ils disent tant je connais ce genre de parlottes et je réponds invariablement :

« Oui, on est chargé quand on porte sa maison sur son dos. » « Non, le sac n’est pas lourd quand on a l’habitude. » « Non, je n’ai pas froid la nuit, je suis bien couvert. » « Non, je ne m’ennuie pas tout seul. ».

Je me souviens avoir lu, guide Michelin dixit qu’on distingue deux types de Provençaux : le montagnard taciturne et l’habitant des plaines prolixe. Que doivent être ceux d’en-bas !

Ces fréquentations ont pourtant de bons côtés : ici j’arrive à me procurer un litre de lait sans avoir à me déranger. Heureuse contre-partie.

Bientôt je m’endors au bruit de la Tinée qui batifole à deux pas devant ma tente.

Je lève le camp de bonne heure pour éviter la grande chaleur. La rivière est ici très encaissée dans des gorges fort pittoresques : de plus en plus je soutiens qu’il est des nationales non hideuses, où les bornes défilent allègrement. Sur 7 ou 8 km, je longe la frontière franco-italienne marquée ici par la Tinée dont quelques passerelles enjambent les eaux bouillonnantes. Chauvin convaincu je ne daigne poser mes pieds patagons en terre étrangère ! Au Rocher de Valabre un petit blockhaus et quelques mots tracés dans le ciment rappellent ou apprennent l’existence des « Défenseurs de Valabre » qui montèrent la garde face à la vallée italienne qui rejoint ici celle de la Tinée. Ambiance « pour qui sonne le glas » avec sentier muletier où il devait faire bon bousiller les bonhommes d’en face depuis cette position dominante.

Après ce court témoignage de l’esprit guerrier en voici un du mathieusage des hommes. Aux abords de l’usine hydro-électrique du Pont de Paule où un barrage escamote les 9/10 du torrent pour l’envoyer au diable vauvert sous la montagne, des scouts ont établit un camp. Chef d’œuvre de discernement qui leur à fait choisir avec un sûr instinct le seul coin industriel qu’on puisse vraisemblablement trouver à 10 km. à la ronde. Tout ceci avec pancarte indiquant le district dont ils dépendent et tentes rangées en avenue. Le camp officiel tout craché !

Une halte près d’une grange charmante avec point de vue impeccable sur la vallée redevenue pittoresque me console un peu plus loin des divagations de ces scouts mathieux.

Puis je repars vers Saint-Sauveur assez proche maintenant. Malgré l’excellence de la route, les 14 km. avalés depuis ce matin commencent à se faire sentir, et comme, de plus, le soleil est descendu partout et rôtit la vallée à présent, j’ai la tête aussi lourde que les pieds mous.

Enfin voici l’agglomération. Je m’y ravitaille, fais quelques photos avant de regagner péniblement la campagne au pont-route de Roubion, seul endroit pas trop éloigné où l’on puisse trouver ombre, tranquillité et au besoin monter la tente. Car je suis si fatigué que j’envisage de ne pas aller plus loin aujourd’hui.

Mais je récupère petit à petit et, après le déjeuner que je fignole je me sens mieux. Je profite de mon repos pour coudre un mouchoir en couvre-nuque à ma casquette norvégienne. Cela me donnera l’air d’un « joyeux » mais sans cette précaution l’insolation est pour moi une proche certitude.

En route vers Roubion maintenant. Des raccourcis m’évitent les innombrables lacets de la route qui lézarde sans fin et me voici au flanc d’une gorge boisée au fond de laquelle coule la Vionène parfois resserrée en des clues impressionnantes. Curieux aspect d’une cascade sur la rive d’en face, qui en dit majestueusement après avoir trouvé le rocher à l’emporte-pièce.

Me voici à nouveau sur la goudronnée et la chaleur m’accable car je monte presque face au soleil. Je dois encore tenir au moins deux kilomètres avant le moindre espoir d’arrêt, car l’itisa est impossible à monter ici. Au carrefour de la route qui grimpe sur Roure une source est la bienvenue. Enfin, miséricordieux, le versant nord étend son ombre jusqu’à moi. Il était temps car seuls quatre tunnels m’avaient rafraichi et j’étais presque étonné de ne pas voir ma cervelle couler par mes oreilles.

Voici le pont qui me fait changer de versant et un camp y est possible. Mais comme sa maçonnerie me semble manquer de pittoresque et comme j’ai retrouvé la grande forme, je décide de monter plus haut pour le camp de ce soir.

Un vieux berger m’avait parlé d’un raccourci : je le trouve en effet, mais mon bonhomme n’a pas dû le prendre depuis un moment : le sentier que je suis un peu est complètement abandonné et couvert d’éboulis de pierre délitée et coupante où la marche est pénible et dangereuse. Je redescends donc vers la route qui d’ailleurs gagne vite en altitude et devient de plus en plus pittoresque. Possibilités de camper un peu partout. Comme le héron de la fable, j’hésite longtemps et ce n’est qu’in extremis que je découvre ce qu’il me faut : quel emplacement, mes amis !

Quelques paysans montant à Roubion qui me domine de quelques centaines de mètres me font tous la même réflexion : « Vous êtes en plein courant d’air, vous allez gelez cette nuit ». Outre que les histoires de nuits froides commencent à me laisser sceptique, je suis persuadé qu’une vue pareille vaut tous les courants d’air du monde.

Ce matin beau temps : tout naturel, n’est-ce pas, la Provence n’est-elle pas le pays du soleil ? Laissant à regret mon si beau camp, je pars vers Roubion où je fais provision d’eau. Pittoresque village dont j’aurais pourtant peu de souvenirs photographiques car Foca me joue des tours et la grande vide que j’improvise chambre noire pour réparer mon engin n’est pas assez sombre : film voilé.

Par un sentier qui serpente parmi les buis, j’attaque le col. Montée sans histoires au milieu de panoramas qui s’élargissent sans cesse en aperçus nouveaux. Les derniers kilomètres se déroulent dans un paysage d’une aridité peu commune où quelques plaques de neige attardées soulignent l’altitude. Marqué d’un poteau rustique voici le col atteint et la descente sur la face nord se fait sur la neige. Mon alpenstock improvisé en noisetier est utile pour prévenir les dérapages sur la « tôlée ».

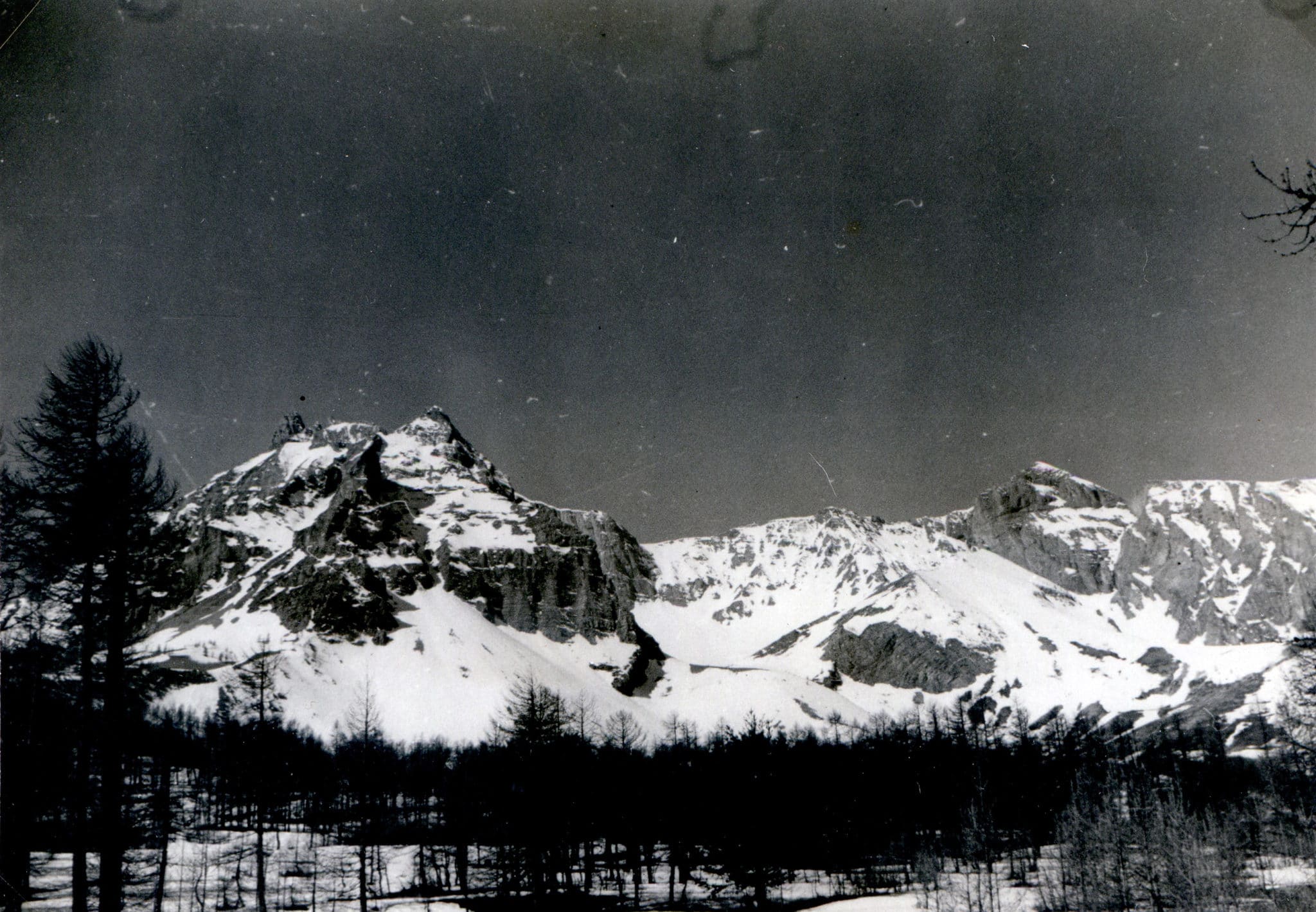

Bientôt les herbages reparaissent de sous leur parure hivernale et je fais une halte casse-croûte. Un sentier facile serpentant sur un versant sud me laissera ensuite rôtir au soleil pendant la descente, alors qu’à moins de deux cent mètres l’autre côté du vallon est encore tout enneigé et que ses mélèzes jouent les arbres de Noël. Je descends rapidement malgré la gêne dans mon genou gauche qui subsiste dès que je fatigue un peu depuis ma chute à ski : le chemin est très bon.

Voici la vallée du Cians presque à sec avec Beuil qui monte la garde sur un mamelon. Un torrent à sec bordés de rochers particulièrement déchiquetés me conduit au fond de la vallée. Quel dommage de ne pouvoir s’arrêter au bord du Cians pour le repas ! Je dois monter à Beuil avant midi pour me ravitailler : un sentier escalier, quand ce n’est pas échelle, m’épargne la route serpentine qui allonge son ruban de goudron jusqu’à la ville. C’est un important centre touristique et cela se sent aux multiples hôtels, restaurants et marchands de souvenirs. Plus difficiles d’y trouver des légumes frais, par exemple ! Un maraicher amblant achève de ranger ses marchandises dans son camion : « Trop tard pour avoir des tomates, Madame ? » « Non, combien en voulez-vous ? ». Ce kilo m’est compté 200 francs ! Les immondes Philistins… Peut-être pris de remords tardifs, ils me proposeront une place dans leur camion un peu plus tard sur la route. Je préfère la dignité de la marche à pied, évidemment.

Il est près de 14 heures quand je trouve un coin assez loin de la ville pour y être tranquille et dans un cadre agréable pour déjeuner. Mais que l’ombre est rare ! Quelques nuages bienvenus tempèrent par moment l’ardeur du soleil. Après manger, je laisse passer le plus gros de la chaleur en écrivant un peu de courrier, puis départ pour le lac de Beuil, prochain objectif. Aux Larmes, deux muletiers avec leurs bêtes constituent une photo de choix, hélas ils s’aperçoivent que je vais les photographier : ils prennent aussitôt des poses dites avantageuses qui retirent tout intérêt au cliché.

Traversée d’un plateau où se trouvent multiples vestiges militaires, c’est-à-dire ordures, du grand camp qui fut établi ici. Encore deux petites gorges à traverser et voici les environs immédiats du lac avec un camp « comme ça » à faire avec une vue impressionnante. En short et jambes nues je fais de vastes zigzags pour éviter l’épaisse neige molle qui traine partout ici. Enfin voici le lac qui me déçoit un peu. Il est d’une étrange couleur vert jaunâtre et couvert de neige à moitié fondue. Après une délicate traversée de gros éboulis chancelants, j’atteins une crête.

Quelle surprise me réservait la face nord ! Quelle épaisseur et abondance de neige ! Après quelques pas je comprends que les guêtres s’imposent. Guêtres américaines sur jambes nues et en short le torse nu voilà qui fait très pin-up du music-hall…

La marche est épuisante dans cette soupe où à chaque pas on enfonce de 20 à 60 cm. De plus, la lumière est cruelle : je sors les lunettes.

Parfois, à l’ombre, la neige porte encore. Ici, dans ce creux de vallon, un pont de neige enjambe un ruisselet qu’on entend chantonner. J’avance avec peu de confiance en sondant avec mon bâton : la neige me portera-t-elle ? Brusquement une vaste plaque de neige dont je suis le centre s’affaisse de quelques centimètres avec un bruissement étouffé. Impression angoissante : je passe en vitesse…

Après environ 1 km. de neige, j’arrive au col de l’Espaul où j’emprunte le versant sud. Une route boueuse suit de haut le ruisseau de Roya. Je l’abandonne pour un sentier auquel je dois bientôt renoncer car il devient invisible sur un plateau couvert de neige. Il me resterait la possibilité de me diriger à la boussole mais il est près de 18 heures, et je commence à être las car j’ai fourni une assez dure étape aujourd’hui et les possibilités de camps par ici… Aussi, je rattrape ma route qui me mène en vue de Valberg au-dessus duquel je m’installerai sans le voir, limitant mon point de vue aux ¾ de l’horizon seulement.

Le soleil se couche dans une débauche de lumière où se découpe avec une netteté merveilleuse une barrière rocheuse figurant, à un endroit, une chauve-souris ailes déployées. La voici baptisée.

Je dine assez tard ayant passé mon temps à admirer le paysage. De plus, le rare bois découvert brûler horriblement mal et je me livre à de longs exercices pulmonaires sans grands résultats.

Je me lève à 5h ½ pour profiter du lever du soleil. Mais ce misérable me fait attendre près d’une heure avant de se montrer : ceci dans un froid glacial. Mais quel spectacle magnifique…

Comme une source chante à deux pas c’est grand nettoyage ce matin, sauf ma barbe que j’ai décidé de ne pas raser autant pour m’épargner cette corvée que pour m’alléger d’un rasoir.

Je lève le camp assez tard malgré mon réveil matinal et prend le sentier qui double la route de Péone.

Un peu de neige au début puis marche facile dans d’amusants lacets qui découvrent sans cesse des points de vue nouveaux. Après la traversée à gué d’un filet d’eau qui a nom Aigue Blanche, voici Péone où j’achète quelques ravitaillements et muse un peu dans les vieilles rues pittoresques.

Puis la goudronnée me mène au long du torrent Tuébi perdu dans son lit immense de rocaille. Il est midi passé et il fait une chaleur épouvantable, mais cette route en corniche est sans pitié et je dois aller presque jusqu’à Guillaume avant de trouver un ombrage où m’arrêter. Par goût plus que par paresse je mange froid puis, écroulé, je digère un peu avant de repartir sur Guillaume tout proche. La température est d’ailleurs encore très dure et les deux kilomètres restant me laissent anéanti à la terrasse d’un café où la rédaction de courrier est un honorable prétexte à un indispensable repos.

Ce n’est que vers 17 heures que je prends la route le long du Var que je remonte maintenant. Mon plan : tenter le passage du Col des Champs au-dessus de 2 000 mètres ce qui est très aléatoire vu l’époque et l’orientation du col. Demain sera une étape dure aussi ce soir dois-je camper le plus près possible de mon objectif. Je trouverai un pré surplombant la route à un kilomètre en aval de Saint Martin d’Entraumes. Beau décor pour cette nuit.

Vers 7 heures je traverse Saint-Martin où presque tout le monde dort encore et j’attaque la route en corniche qui remonte la vallée du Monnard. Le vent qui souffle et l’heure matinale rendent la chaleur supportable et au hameau dit Le Monnard où je renouvelle ma provision d’eau, un vieux de 70 ans me taille une bavette en me donnant quelques conseils pour franchir le col : « Attention, tout doit être en neige là-haut. Il y a X années j’avais de la neige jusqu’au ventre. J’ai failli y laisser ma peau… ». Sous ces heureux auspices, je continue la montée.

Je suis maintenant au pied des Aiguilles de Paleus, la montagne à profil de chauve-souris que j’admirais avant-hier soir à l’horizon et là-haut le vent doit souffler ferme à en juger par les écharpes de neige s’envolant aux sommets déchiquetés.

Je chemine sur une crête d’où l’on jouit d’une vue très étendue sur les vallées du Var à droite et du Monnard à gauche et voici la neige qui reparait. Je fais halte sur un plateau que borde à l’Ouest la forêt du Désert et de cet endroit d’où j’ai une assez bonne vue sur le col j’étudie l’itinéraire en cassant la croûte.

Le passage sera sans doute très dure car le col est tout blanc et malgré mes efforts pour aller aussi vite que possible il est déjà plus de 10 heures et la neige ramollit fort malgré le vent froid qui souffle en furieux.

Je mets les guêtres et en route. Le chemin devient rapidement délicat avec les habituelles alternatives de « soupe » et de « tôle ». Arrivé à Chastelonnette, dernier hameau avant le col, je voudrais avoir quelques conseils mais pas un chat.

Je monte encore dans la neige de plus en plus profonde. Bien que ma route soit bien tracée il me faut bientôt capitulez car j’ai encore plus de 300m de dénivelé à franchir et déjà la neige me vient jusqu’aux cuisses. Il y a encore une huitaine de km. dans la neige et l’autre versant comporte des à-pics enneigés. Seul, la partie est trop dangereuse pour être tenté à cette époque surtout avec la hauteur de neige de cette année. Je suis donc contraint à faire demi-tour ce que je fais la mort dans l’âme, mais continuer serait un quasi suicide.

C’est un vaincu qui redescend ! Deuxième défaite des vacances…

Au Monnard je choisis un sentier qui m’évitera la route prise à l’aller.

Abondance de bien ne nuit pas, mais abondance de sentiers ? Je vasouille dans des sentiers forestiers à flanc de coteaux et pour avoir tenté, dégoûté de leur multiplicité dont la carte ne dit pas un mot, de couper au plus court, je me trouve sur des à-pics impressionnants couverts d’un maquis que j’arrose de litres de sueur. Pour souffler un peu je déjeune et enfin je trouve le bon sentier qui retourne à la jungle comme on me l’avait dit. Plus qu’un torrent à traverser à gué et revoici la goudronnée où marchait hier si fièrement le passeur de cols. Pauvre passeur de cols !

Après un pastis à Villeneuve d’Entraunes, je campe dans un petit bosquet de pins repéré à la montée non loin de cette ville. Le vent qui ne faiblit pas amène de menaçants nuages qui s’amassent au nord. Pleuvrait-il parfois en Provence, pays du Soleil ?

Le feu de ce soir me donne bien du souci car tout est très sec à l’entour et avec ce zeff infatigable je dois surveiller de très près le feu de bois de pin qui ronfle comme une forge.

Aujourd’hui lundi de Pâques, je passe la matinée en camps de repos : lavage du gars, du linge et travaux de couture. Trêve bien méritée car après la dure journée d’hier, j’ai passé une assez mauvaise nuit tourmenté par les coups de soleil que la réverbération de la neige n’a pas manqué de me donner. De plus le vent n’a cessé de la nuit me donnant un peu de crainte pour la solidité de la tente. Heureusement qu’une innovation de montagne du tendeur avant me renforçait ma confiance. Quoiqu’il en soit me reposer jusqu’à midi c’est la limite. Le camp fixe n’est pas pour moi : surtout seul le temps s’y traîne.

Je pars donc intelligemment vers midi quand le soleil est au plus haut. Résultat normal : coup de pompe au bout de 4 ou 5 km. Je dois me reposer à Guillaume où après un petit coup au café je m’initie aux mystères du jeu de boules avec une équipe de Provençaux typiques jusqu’à la caricature. Je finis ainsi la journée dans un farniente intégral, ne pouvant même pas téléphoner à Paris d’où je dois avoir des nouvelles indispensables car lundi de Pâques il n’y a surement personne pour me répondre là-bas. Demain à la première heure je donnerai mon coup de fil, aussi ce soir il me faut camper tout près de la ville. A deux cents mètres de l’agglomération je trouve un endroit cependant très pittoresque et tranquille au pied d’une falaise à pic. Des buissons abritent discrètement. C’est quasiment un camp officiel car c’est situé au bout de la propriété d’une jeune donc très aimable qui me permet de passer la nuit là. Mathieusage, tu montres le bout de ton oreille !

Ce matin, je suis à la poste dès l’ouverture. « C’est long pour avoir Paris ? ». « Depuis quelques mois ça va très vite » me répond le receveur des P.T.T. dont l’accent « pointu » jure avec celui de ses habituels clients. En fait ce n’est qu’1h ½ après que j’aurais ma communication. Je reprends la route en savourant mieux mes vacances après ce rappel de la vie parisienne.

Après un court trajet au long du Var (mignonne chapelle à gauche) la route se laisse distancer par le fleuve qui s’enfonce dans les fameuses gorges de Daluis. La goudronnée est large et mathieux au possible avec ses sens giratoires aux endroits les plus dangereux, mais pourtant quelles vues ! Le Var serpente minuscule aux fonds d’à-pics de 2 à 300 mètres de haut taillés dans un schiste rouge carminé piqué çà et là d’arbustes rachitiques. Sauf le fleuve, atteignable nulle part sauf un ou deux sentiers de chèvres, sur plus de 10 km. de route je ne vois pas une goutte d’eau. Seules, sur l’autre versant, quelques cascades hors de portée.

Je suis dans une bonne forme physique après mon repos d’hier aussi les bornes défilent-elles mangées par le pittoresque du paysage. Temps idéal qui écrase de chaleur et de soleil ce pays couleur de sang : le touriste est servit à souhait. Notre Dame de la Route, saluée au passage, et qui veille à l’entrée des gorges m’aura reconnu pour un de ses amis.

Voici la sortie des gorges et le village de Daluis où je me ravitaille avant de descendre déjeuner près d’un petit ruisseau affluent du Var. C’est un coin discret dans les broussailles mais non tranquille car au-dessus de moi des ouvriers ébranlent les échos du bruit de leurs perceuses pneumatiques travaillant à élargir la route. Comme si leurs machines ne suffisaient pas ils braillent je ne sais quoi. Et puis silence ! Bravo pour eux aussi ce doit être la pause.

Baôôôômmmm ! Kès à Ko ? C’est la guerre ? Une pluie de pavetons arrose mon coin discret certains parpaings étant gros comme mon poing ! Je comprends soudain les cris (de mise à l’abri), le silence et l’explosion : ils font sauter du rocher à l’explosif ! Je continue mon déjeuner en prêtant une oreille moins distraite aux bruits d’alentours.

Après cette halte bombardière, je suis la nationale un court moment jusqu’à la passerelle qui enjambe le Var. Sur l’autre rive débute le sentier qui monte au col de Saint-Léger. Enfin il devrait débuter car il est d’une remarquable discrétion, pour ne pas dire timidité, à son début. Puis il s’affirme au fur et à mesure qu’il s’élève. S’affirme aussi la force du vent qui amasse derrière moi des nuages livides du plus réjouissant effet sur un fond gris fer : un orage parait couver sur les montagnes à l’ouest. Ceci à au moins cela de bon, le soleil pâlit et autrement je rôtirais sur ce versant sud. D’ailleurs je suis tellement persuadé que le beau temps est de règle en Provence que je ne m’inquiète pas du temps à venir.

Le sentier a cessé de grimper pour serpenter sur un plateau couvert d’une maigre végétation de chênes nains. Rencontre avec un animal blanc que je n’ai aucun mal à identifier comme l’ursus alpinum méridionalis. A noter que ce fauve farouche a un comportement étonnamment proche de celui du toutou (clébarus vulgaris). Quelques aboiements, demi-tour et vent du bas ! C’est d’ailleurs le seul être vivant d’importance que je rencontrerai aujourd’hui. Le village de Saint-Léger lui-même est désert comme au temps de la grande peste noire. Après le petit pays, le sentier se fait route et j’atteins facilement le col de Saint Léger qui se rend sans combat aux environs de 1 070 mètres.

L’endroit est sympathique et je dresse l’itisa après de minutieux essais pour voir où souffle le moins le vent. Ces études aérodynamiques me sont dictées par le front de nuages du plus en plus épais qui s’établit derrière le col. La Provence a beau être le pays du ciel pur…

Ma première idée au matin est de regarder le ciel. Hum ! moins menaçant qu’hier mais moins pur que ce que j’avais pris l’habitude de contempler. Ce matin, plus d’eau potable, aussi je fais bouillir de l’eau croupie, la seule trouvable ici, pour préparer mon petit déjeuner. Avec quelques pastilles d’hydrostéryl en plus, j’espère échapper aux typhus, malaria, scorbut, septicémie et autres inconvénients.

Au moment de quitter le camp, mon regard tombe sur un nid perché à moins de deux mètres du sol dans un pin près duquel j’ai passé la nuit. Brusquement je me souviens du gros oiseau (ramier ?) qui s’est envolé hier soir alors que je n’étais plus qu’à quelques pas de son perchoir et qui m’a si bien fait sursauter. C’était sans doute la mère qui couvait. Hélas, les oisillons sont morts de froids cette nuit les parents n’ayant osé revenir avec ma tente si proche.

La route me reprend et après quelques raccourcis faciles donnant une vue très étendue sur la région me voici sur le pont suspendu qui enjambe La Roudoulé en doublant le vieux pont à demi ruiné qui fait le gros dos quelques centaines de mètres en aval.

Une grimpette très dure sur une sente des plus roides me conduit à la Croix où l’on m’apprend hélas qu’il n’y a pas de boulanger. « Allez à Auvare, ils ont des champs là-bas : ils boulangent ! » Parfait c’est sur ma route. Mais au paravent je me débarbouille un peu sérieusement au lavoir du village sous l’œil étonné et parfois réprobateur de divers bestiaux qui vienne s’abreuver. Frais comme une rose ( ?!) après ces ablutions, me voici sur le large sentier qui serpente à flanc de coteau vers Auvare et ne se décide à monter dur que quand il aperçoit la corniche de la route le surplombant. Je casse la croûte sur ce parapet et bientôt je vois monter une cravate-drapeau ornée de bateaux sur un fond agressif. Derrière la cravate une tenue fatiguée. Dans la tenue, un facteur tout content de causer un brin en interrompant sa montée. Le malheureux fait la route tous les jours pour monter le journal aux « paysans d’Auvare » (dédain, furieux de la cravate qui pour un peu pâlirait de dépit). Un peu soulagé d’avoir pleuré dans mon gilet, la cravate martyre s’éloigne.

Quelques maisons vieillottes serrées frileusement autour de la route qui finit là.

Je continue la route jusqu’à une pancarte indiquant « Auvare » mais derrière le vide ! La route en corniche fait un coude brusque et derrière voici quelques maisons vieillottes serrées frileusement autour de la route qui finit là. Le ciel maintenant gris et couvert accentue encore l’impression de Village de Bout du Monde. Des femmes lavent à une fontaine et m’indiquent où je pourrais trouver du pain. Quelques pas en arrière, monter cette cote et à tous les saints en général, une jeune fille est justement en train de pétrir de la pâte. Elle me cède une livre de brignolet.

Cinq cents mètres avant le col, le sentier s’éparpille dans la nature et après un mémorable passage dans les églantiers voici le point culminant de la journée. Que me réserve l’autre versant ? Ce n’est que pierrailles en éboulis sans fin. Quant à parler de sentier là-dedans c’est faire preuve d’une naïveté frisant la bêtise. Une vague trace recouverte aux ¾ par les éboulis semble paraître deci delà.

Je commence la descente et dès que je suis hors du courant d’air qui souligne le col je m’arrête pour déjeuner. Un feu est allumé et pendant que j’admire la sauvagerie de ce qui environne, le ciel devient gris, quasi noir. Je suis face à une muraille rocheuse où s’accrochent quelques traces de neige et où des cailloux roulent de temps à autre. Vers le bas des pins rendent le paysage moins sévère et un petit lac étend ses eaux vertes. Mais quelle descente m’attend : près de deux kilomètres d’éboulis de première qualité avant d’avoir la possibilité de poser le pied sur quelques chose d’à-peu-près sûr. Je pars et m’aperçois n’avoir pas sous estimé les difficultés. J’ai les muscles des pattes en guimauve et la tête bourdonnante de ces sauts ininterrompus. Enfin voici que les traces du sentier prennent un peu de continuité et m’épargnent des difficultés. Je suis le ravin au fond duquel j’avais aperçu le lac et le terrain garde enfin une pente de moins de 15%. Il est vrai qu’il se venge à coups d’églantiers…

Je suis un peu groggy en arrivant à Rigaud où je m’écrase à la terrasse d’un bistro où quelques verres de rosé, pas des petits des « pointus » (traduction : des grands à pied) m’aident à me remettre de mes fatigues pendant que mon hôtesse va me chercher du ravitaillement. Eloignée, je ne l’entends plus et c’est le seul moyen d’être tranquille pour rédiger un peu de correspondance, car pour la faire taire…

Le temps, à force de devenir de plus en plus menaçant, est devenu un ciel d’apocalypse et ceci ajouté à ma fatigue me fait modifier mon itinéraire dans le sens mathieux. Au revoir la montagne, je descends à pied vers la côte et voilà pourquoi les gorges du Cians me voient ce soir arpentant la nationale qui en traverse les beautés.

Autant les Gorges de Daluis m’ont parues sèches et arides vues d’en haut, autant celles du Cians que je parcours par le fond sont remplies de sources, de fraicheur et de verdures. Elles sont d’une grandeur peu ordinaire et très chaotique. Impossible de monter une tente ici à moins de traverser à gué car l’autre rive présente quelques coins presque plats. Mais l’importance et la froidure de la rivière me poussent à continuer sur la rive droite dans l’espoir d’y trouver plus loin un endroit où m’arrêter. D’ailleurs, stimulé par le petit rosé de Rigaud, je suis en grande forme et rempli d’optimisme qui me fait également mépriser les menaces des nues.

Je croise un cyclo-campeur : un des rares frères rencontrés à ce jour. Comment diable le camping n’est-il pas plus développé dans une région pareille ? Paresse et mathieusage seraient-elles vraiment les deux mamelles de la Provence ?

J’arrive bientôt à la Clue à un km. environ de la sortie des gorges et comme le relief indique sur la carte le laissait espérer, voici un terrain plat. Je dresse ma tente juste sous le parapet de la nationale, mais, outre les buissons qui me la cachent, cette présence est effacée par la grandeur du cadre.

La tente est vite montée et bientôt le feu danse sous la casserole.

C’est alors que se produit l’incroyable : la Provence n’est pas le Pays de la Sècheresse Eternelle !

Il commence à pleuvoir…